高齢者・障害者の携帯電話利用に関するアンケート調査

主な調査結果

主な調査項目について、結果を文章もしくはグラフ・表形式で紹介します。

主な調査結果一覧

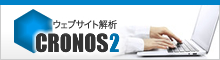

携帯電話を利用しはじめたきっかけ

家族や友人・知人と頻繁に連絡をしたいから(10人)、メールがしたいから(10人)公衆電話が少なくなったから(9人)といった理由が多い。その他の内訳としては「緊急時の連絡手段」を挙げた人が多かった。

グラフ1:携帯電話を利用しはじめたきっかけ 【グラフ1の拡大と説明】

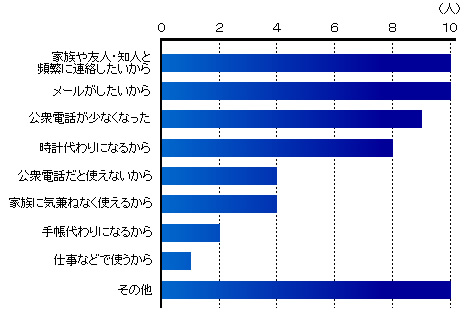

利用用途

一番よく利用する機能として、20人中12人がEメールと回答。音声通話は6人であった。

| 利用する機能 | 人数 |

|---|---|

| Eメール | 12人 |

| 音声通話 | 6人 |

| ショートメール | 1人 |

| 時計 | 1人 |

利用することがある機能やサービスは下図の通り。オサイフケータイや音楽再生の利用率は低い。

グラフ2:利用用途【グラフ2の拡大と説明】

携帯電話の利用頻度

20人中12人が一日に何度も利用している。一方で、月に数回通話をする程度、という人もいる。

| 利用頻度 | 人数 |

|---|---|

| 一日何度も利用 | 12人 |

| 毎日利用 | 4人 |

| 週に数回程度 | 2人 |

| 週に一回程度 | 2人 |

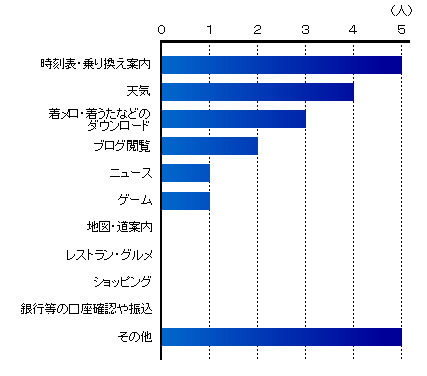

携帯電話でのホームページ利用

携帯電話でホームページを閲覧している人は20人中7人であった。

よく利用するのは時刻表・乗り換え案内(5人)、天気予報(4人)などの情報系コンテンツ。ショッピングやオンラインバンキングの利用者はいなかった。

グラフ3:携帯電話でのホームページ利用【グラフ3の拡大と説明】

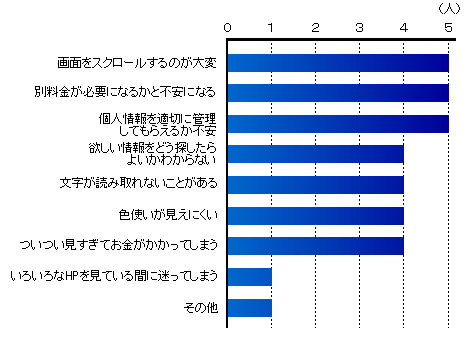

携帯電話でホームページを利用していて困ること

操作性の問題の他、料金や個人情報の管理についても不安を感じている。

グラフ4:携帯電話でホームページを利用していて困ること【グラフ4の拡大と説明】

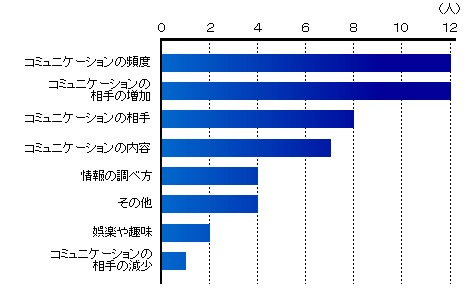

携帯電話を利用するようになったことによる日常生活の変化

回答者の多くが、コミュニケーションの頻度や相手が増えたと感じている。また、外に出る機会が増えた(全盲、聴覚障害)、どこにいても家族と連絡が取れるので安心感が増した(全盲)といった効能も挙げられている。

グラフ5:携帯電話利用による日常生活の変化【グラフ5の拡大と説明】

自由記述のコメント(抜粋)

- 息子夫婦と孫の情報を写真つきでメールしてもらえるようになった

- 普段なかなか話す機会が少ない他の学校の友達とメールできるようになった

- 滅多に電話しなかった旧友の交流の頻度が増した

- 携帯を勝手から連絡がとりやすくなり、詳しく打ち合わせもできるため、友人と会う機会が増えた

- 外出時にいつでも家族などに連絡ができるという安心感は大きい

- 同じ聴覚障害者とのコミュニケーションが増えた

- 一方的に伝えるだけだったが、メールやテレビ電話の利用により会話がスムーズになった

- 電話を使えない相手と気楽にやり取りできるし、周りを気にせずに利用できる

- 家の中で、パソコンの前に座っている生活から、外に出て色々な団体の集まりに参加したり、音声付き映画を見るなど、外に出る機会が大幅にアップした。

使っていない携帯電話の機能

| 機能 | 人数 |

|---|---|

| テレビ電話 | 14人 |

| 普通のホームページ | 13人 |

| モバイル用ホームページ | 11人 |

| Cメール・ショートメール | 9人 |

| 音声電話 | 5人 |

| 電卓など文房具的な使い方 | 5人 |

| 写真 | 4人 |

| カレンダー | 3人 |

| その他 | 3人 |

| Eメール・iメール | 2人 |

| 時計 | 1人 |

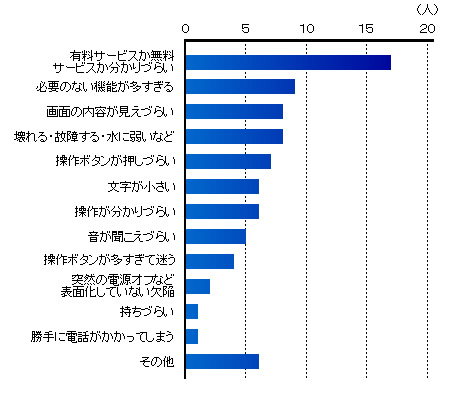

携帯電話を利用していて困ること

最も多かったのは「有料サービスか無料サービスかわかりづらい」という点で、20人中17人が挙げている。

グラフ6:携帯電話を利用していて困ること【グラフ6の拡大と説明】

携帯電話の機能の認知状況

| 機能 | 人数 |

|---|---|

| 待ち受け画面の変更 | 20人 |

| 文字を大きくできる | 19人 |

| 留守電 | 17人 |

| 短縮ダイヤル | 17人 |

| ボタン音を消せる | 15人 |

| 表示が変えられる | 14人 |

| 音声メモ | 13人 |

| キー操作無効 | 12人 |

| アクセス制限 | 12人 |

| 特定の相手を簡単に通信 できるように設定できる |

12人 |

| アドレス帳の検索方法が変えられる | 11人 |

| メニュー画面のカスタマイズ | 9人 |

| ジャンプ機能 | 4人 |